Aurelio firmó el recibo con emoción, procurando que el

repartidor de DHL no se percatara de ello. Habían sido muchos los años

esperando aquel momento y su corazón palpitaba con urgencia. Estaba seguro que

aquello no debía ser bueno para su arritmia y su hipertensión pero, qué

diablos, ni podía ni quería tranquilizarse.

Cerró la puerta tras de sí y, llevando el paquete tan

cuidadosamente como si de una hostia consagrada se tratara, se dirigió al

tallercito que tenía el sótano, su refugio secreto. Recorrió el pasillo con

cierta dificultad, - cosas de la artritis - , y miró con ternura la fotografía

de Carmen que colgaba en la pared.

-

Tantos años, ya – pensó.

Se habían mudado al barrio ahora hacía doce años, cuando él

se jubiló y sus dos hijos marcharon a trabajar al extranjero. No necesitaban ya una casa grande,

de modo que vendieron la que tenían en el centro y compraron otra más chiquita

en las afueras mientras, además, ahorraban algún dinero para poder viajar y

disfrutar de la jubilación. Un sueño imposible porque un cáncer traicionero

atrapó a Carmen sólo unos meses después.

Durante casi un año, Aurelio se sumió en una profunda

tristeza. Es difícil enfrentar una vida en solitario cuando uno ha recorrido el

camino de la mano de una mujer fuerte e inteligente, amada y deseada. Sus hijos

le decían que era ley de vida, que debía sobreponerse y disfrutar de la vida,

que es lo que su madre hubiera querido que hiciera, que todavía era muy joven y

capaz de hacer muchas cosas. Él los había dejado hablar, sin discutir mucho,

prometiéndoles que se apuntaría al club de jubilados de la ciudad, que

asistiría a conferencias y conocería gente nueva, incluso que haría alguna

excursión a la playa. Nunca tuvo intención de hacerlo, nunca lo hizo. Rumió su

pena y su desconsuelo, se enfadó con Dios, le llamó de todo y se dedicó a

cuidar de la casa a medida que la edad iba oxidando su cuerpo y el edificio.

Bajó las escaleras del sótano con cuidado. No era cosa de

tropezar y romperse la cadera, ahora que estaba cerca de conseguir lo que tanto

había ansiado durante años. Se agarró con fuerza a la baranda del lado mientras

con su otra mano se aseguraba que el paquete

que le acababan de entregar no se le escapaba.

La idea se le había ocurrido a los cuatro o cinco años del

fallecimiento de Carmen. La herida seguía fresca, es más él se encargaba de

abrirla en canal cuando notaba que el tiempo anestesiaba el dolor. No quería

olvidar, no quería consuelo. Sus hijos, para entonces, ya le habían dejado por imposible

tras muchas disputas. Sí, le llamaban a menudo y le visitaban un par de veces o

tres al año pero ya no intentaban convencerle de que se fuera de vacaciones a

Benidorm ni de que perdiera el tiempo leyendo el periódico en el club. Mejor,

se lo leía en casa y pasaba su tiempo arreglando cachivaches. Y, entre idas y

venidas al tallercito, un día se fijó en la vieja radio. Fue entonces cuando,

como esa chispa que en ocasiones alumbra a los inventores afamados, le llegó la

inspiración.

Encendió la luz que, tras parpadear, iluminó el sótano. Era

amplio y Aurelio lo había adecentado como taller. Siempre había sido un manitas

y le habían gustado todo tipo de manualidades. Cuando era joven, arreglaba

motores de motocicletas y relojes de péndulo que sus vecinos le traían a casa y

por cuyas reparaciones cobraba una pequeña cantidad. Con el tiempo, fue ampliando sus habilidades y

tan pronto componía lavadoras como molinillos de café, juguetes o bicicletas. Al

mismo tiempo, su taller se había ido llenando de herramientas y trastos que,

ante la desesperación de Carmen, había ocupado parte de la vivienda. Cuando se

mudaron, Aurelio se había asegurado que la nueva casa tuviese también un

espacioso lugar donde proseguir su afición.

Se sentó junto a la mesa y colocó el paquete sobre ella.

Tomó las tijeras y cortó con cuidado la cinta plástica que cerraba el

envoltorio. Le temblaron las manos al abrir la caja. Mucho tiempo esperándolo

y, ahora, si no funcionaba, todo se vendría al traste. Se detuvo un instante y

a su mente volvieron a asomarse las memorias de cómo había llegado hasta aquel

momento.

Cuando había visto la radio sobre el anaquel, aquel día, un

torrente de recuerdos le vinieron a la mente. Era una de esas radios antiguas,

de los años cincuenta. Había sido un regalo de todos sus amigos cuando se

casaron y se trató de un presente valiosísimo porque, en aquellos tiempos de

penuria, comprar aquel aparato no les fue sencillo incluso sumando el dinero de

toda la cuadrilla. Les había acompañado durante muchísimos años, quizá hasta

los años setenta cuando los nuevos chismes electrónicos, diminutos y en los que

se escuchaban seis mil emisoras con total nitidez, se impusieron en las

tiendas.

Siempre le había gustado esa radio, con sus dos botones

grandotes en el frente, uno para el volumen y otro para sintonizar las

emisoras, su carcasa de madera curvada y bien acabada, su altavoz protegido por

una malla de tela y unos botones para seleccionar el canal que costaba un

triunfo apretar de lo duros que estaban. Cuando se conectaba, su interior

cobraba vida, se iluminaba como si una magia misteriosa poseyera al aparato.

Luego, tras unos segundos de calentamiento acompañados por quejidos sonoros, se

escuchaba al locutor o alguna canción de Conchita Piquer. Con aquel chisme

habían escuchado, Carmen y él, la noticia del asesinato de Kennedy, el bip bip del Sputnik

dando vueltas a la tierra, a los curas

discutiendo si Juan XXIII era una santo o un demonio, la llegada a la luna, los

anuncios de estado de excepción que de tanto en cuanto Franco imponía, a la Señora

Francis o el serial Simplemente María que Carmen no

perdonaba cada tarde.

El día que la redescubrió oculta tras otros trastos, la bajó

con cuidado y la limpió. La enchufó y pulsó los botones pero el aparato

permaneció mudo. La iba a devolver a la

estantería para que volviera a acumular polvo cuando tuvo la idea.

¿Sería posible?

Sabía que era una idea loca, absurda. Él no sabía nada de

electrónica ni se imaginaba cómo funcionaban las radios. Tan sólo conocía lo

básico, que unos micrófonos captaban los sonidos, los convertían en ondas de radio

que se mandaban a una antena y que, volando por el aire, llegaban hasta el receptor

donde un altavoz los volvía a convertir en sonidos.

Sí, era absurdo pero debía poderse hacer. Si las ondas de

radio viajaban por el aire es que estaban en el aire. Si estaban en el aire,

podrían recuperarse de algún modo. Y si esto podía hacerse, entonces…

Intentó encontrar algún taller que reparara radios de época

pero no lo encontró. Su amigo Serafín le aseguro que esas cosas sólo las había

en América o en Alemania pero que aquí sería imposible del todo hallar reparadores

de radios tan antiguas. Miró en la prensa y en las páginas amarillas. A uno de

sus hijos le confesó su intención de arreglar el aparato .

-

Te compro una radio mañana mismo. Mucho mejor,

más pequeña, más potente… ¿Para qué quieres ese muerto? – le había contestado

con cierta sorna. – Tendrías que salir más y modernizarte.

Durante semanas miró con asombro las tripas que se escondían

tras la carcasa. Había desmontado con cuidado la cubierta trasera y se había

dedicado a observar cómo se encendían y apagaban unas extrañas bombillas

alargadas, había experimentado el calambrazo desagradable al tocar unos

devanados de cobre y había comprendido qué conectaban y desconectaban aquellos

botones del frente. Pero estaba lejos de entender algo más y una tarde que

llovía a cántaros y en la que él miraba los juegos de luces de las lámparas del

aparato, decidió que lo primero era estudiar sobre radios. Descartó enseguida

ir a la universidad. Demasiado viejo, demasiado caro.

Durante un par de años leyó y leyó sobre radios antiguas. No

encontró gran cosa en la biblioteca pública de la ciudad.

-

Mire usted en Google - le

había aconsejado la bibliotecaria.

-

¿Y eso qué es?- había contestado él.

Lo supo pronto y, tras unas nociones básicas que aprendió en

una jornada en el club de jubilados, pidió turno para usar los ordenadores en

la sala. Pero no era lo suyo. Sus dedos eran ya muy torpes para teclear, los

adolescentes que ocupaban los puestos de al lado, le hacían bromas y su vista-

en la que tanto presbicia como astigmatismo campaban a sus anchas- se cansaba

enseguida ante la pantalla.

Así que logró convencer al bedel de la universidad –

conocido, suyo- para que le dejara entrar en la biblioteca de la misma y allí

sí que encontró mil volúmenes sobre radio y electrónica, muchos lo

suficientemente antiguos como para encontrar información.

Abrió la caja y vio el triodo. Se preguntó si funcionaría o

le habrían engañado. En apariencia, estaba en perfecto estado. El cristal de la

ampolla relucía y estaba bien transparente, señal de que su interior no

contenía humedad. Las rejillas metálicas y los cableados internos estaban

intactos y no se percibía ninguna pieza rota. Las patillas de conexión, finas y

largas, no tenían dobleces y auguraban que la válvula encajaría a la primera en

el zócalo. La parte superior, plateada y con forma de cúpula de minarete

apuntaba al cielo.

Tomó la válvula y la elevó para mirarla al trasluz. No

entendió el sistema interior, todos aquellos hilillos de cobre finamente

conectados, pero le gustó lo que vio, como si fuera el preámbulo del acto

mágico que llevaba buscando tanto tiempo. Luego, comparó su disposición con el

dibujo y con la pieza original,

convenciéndose de que eran del mismo tipo. Por fin, verificó el modelo: 12AX7.

Bien, iba por el buen camino. Habían sido ciento sesenta euros, toda una fortuna

para él, pero merecía la pena.

Volvió a colocar la lámpara en la caja y se levantó para

traer la radio hasta la mesa.

Le llevó muchos meses entender sólo lo básico de la

radiodifusión y varios años comprender lo fundamental de las válvulas que

hacían funcionar el dispositivo. Por supuesto, no era capaz de saber qué hacía

cada parte o diseñar un circuito, comprender la física de las válvulas o decidir

por qué estaban conectadas de aquella manera. Pasó muchas tardes escudriñando

el interior y, por fin, una mañana dedujo que el problema debía estar en una

lámpara particular de entre todas aquellas. Mientras que las demás se encendían

permanentemente o alternativamente con fuerza, aquella permanecía siempre con

una luz tenue y fija, adormecida. Sí, tenía que ser aquella válvula la que

estaba fallando. Por alguna razón, la corriente no fluía por ella con la

intensidad requerida y, aunque alumbraba y algo debía hacer, constituía un

bloqueo para el resto del circuito. Aquella misma mañana la había extraído con

cuidado, limpiado y estudiado con fruición. Como temía romperla si la

trasladaba de aquí para allá, hizo un dibujo muy detallado de la misma, desde

varios ángulos. Con aquel gráfico había pasado varios años intentado averiguar qué

tipo de válvula era y de qué modelo se trataba.

-

¿Qué haces siempre con ese trasto? – le preguntaban

su hijos cuando le visitaban.

-

Arreglarlo, quiero arreglarlo- contestaba él,

sin dar más explicaciones.

-

Pero ahora tienes muchas radios y muy baratas en

cualquier centro comercial.

-

Ya, pero en ellas no podría escuchar lo que

quiero oír con esta – contestaba Aurelio y sus hijos no le comprendían.

Trajo la radio hasta la mesa y, una vez más, como tantas en

los últimos años, desatornilló la tapa y limpió con una pera de aire el

bastidor de la electrónica. Tomó la válvula que recién había recibido y la

aproximó al zócalo que permanecía vacío.

Había necesitado muchos meses averiguar dónde podía comprar

una lámpara como la que precisaba. Su amigo Serafín estaba equivocado y ni

siquiera en América o en Alemania las vendían. La responsable de la biblioteca

de la universidad que, para entonces, ya tenía gran amistad con él y que se

manejaba muy bien en Internet, le localizó una empresa en Rusia que aún las

fabricaba. Era un contratiempo. Él hablaba sólo castellano y no tenía ni remota

idea de cómo contactar con aquella empresa en los confines del mundo.

Tomó la válvula y, muy despacio, la introdujo en el soporte.

Encajó con suavidad y esto le reconfortó. Parecía ser efectivamente del mismo

modelo. Su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Giró el aparato y,

temblando, apretó el botón de encendido. El interior de la radio se iluminó y

se escuchó un pitido agudo. Giró el dial poco a poco.

La solución le había llegado gracias a un conocido de su

padre, un tal Felipe que había hecho la guerra con él y que, tras la derrota,

se expatrió en Rusia con su familia. Su hijo, llamado Juan, había regresado a

España y le había visitado al poco porque su padre le había contado de los

avatares y amistad que compartían ambos progenitores en el campo de batalla. No

se habían hecho amigos como lo habían sido sus padres pero mantenían el contacto.

Cuando se acordó de Juan supo que tenía la solución. Aquel hombre hablaba ruso

a la perfección.

Cuando el dial llegó a un tercio de su recorrido, de súbito,

una voz inundó la estancia. Eran las noticias. La radio volvía a funcionar. Se

sintió satisfecho y, sonriendo, con una sonrisa tonta que no podía controlar,

estuvo casi una hora jugueteando con los botones, escuchando canales que no

entendía en onda larga, disfrutando de aquel sonido pobre, lleno de ecos e

interferencias, nada parecido al sonido pulcro y estéreo de las radios

actuales. Pero, precisamente, era aquello lo que había estado buscando.

Subió a cenar algo y se detuvo frente al retrato de Carmen.

Aún sonreía y pensó que ella también lo hacía.

-

Ahora volveremos a escuchar todo lo que

escuchábamos juntos- le dijo.

El retrato permaneció estático pero Aurelio vio que los

labios de ellas se movían ligeramente sobre el lienzo y escuchó su voz.

-

Eso no puede ser, la radios sólo reciben lo que

se emite en ese instante- creyó que le decía la pintura.

-

No, no- contestó él-, lo que oímos juntos debe

estar en el aire, perdido en algún lugar, sólo falta encontrarlo. Las radios

modernas no saben cómo recibir los sonidos viejos, al igual que los jóvenes no

entienden a los mayores. Es ley de vida. Por eso la he arreglado.

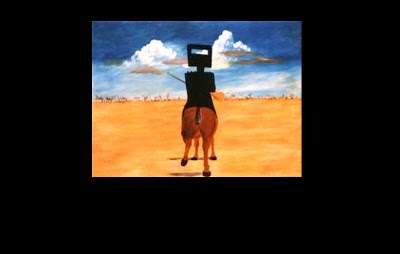

Aurelio baja cada tarde al sótano. Pasa muchas horas girando

el dial y probando a recibir aquellos sonidos que él recuerda. Está convencido

de que lo lograra y, para cuando lo consiga, ha colocado el retrato de Carmen

junto a la radio para que no se lo pierda.